संपादकीय

कोरोना काल में दलित कविता

-डा. अमित धर्मसिंह

समय बदलता है तो आदमी के सोचने का तरीका बदल जाता है; साधन-संसाधन बदलते हैं, तब भी आदमी के सोचने-समझने का तरीका बदल जाता है। सवाल यह है कि समय बदलता है या उसे बदला जाता है? कुछेक प्राकृतिक आपदाओं को छोड़ दें तो बाकी मामलों में समय बदलता नहीं उसे बदला जाता है। इसके पीछे बहुत से राजनीतिक कारण होते हैं। आमजन के जीवन में जितने भी सामाजिक और आर्थिक बदलाव आते हैं, उन सबके पीछे अधिकतर राजनीति ही जिम्मेदार होती है। भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो या अप्रत्यक्ष रूप से। स्थानीय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक की राजनीति का विकृत रूप आमजन के जीवन को ही त्रस्त करता है। इसके अलावा अकाल, सूखा, बाढ़, भ्रष्टाचार, अपराध की गाज भी आमजन की खुशियों पर ही गिरती है। महामारी की चपेट में तो गरीब लोग और बुरी तरह फंसते हैं। कह सकते हैं कि किसी भी महामारी में मारे जाने वाले लोगों में सबसे अधिक गरीब लोग ही मारे जाते हैं। कोरोना महामारी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिसम्बर दो हजार उन्नीस के मध्य में चीन में फैली कोरोना महामारी जब मार्च दो हजार बीस के महीने में भारत में फैलनी शुरू हुई तो इसने यहां के जनजीवन को बुरी तरह तहस-नहस करके रख दिया। गरीब लोगों पर तो इसकी दोहरी-तीहरी मार पड़ने लगी। एक तो इस महामारी का कोई इलाज नहीं था जिसके कारण लोगों का मरना रोकना बहुत मुश्किल था। दूसरे गरीब आदमी पहले से ही इतना सक्षम नहीं होता कि अपने जीवन के बचाव में कुछ बेहतर इंतजाम कर सके या पहले से रख सके। ऐसा कुछ करना, रोज करके खाने वालों के वश की बात नहीं होती। इस पर भी यदि जीविकापार्जन के सभी साधन ही बंद कर दिये जाये तब तो महामारी तो क्या किसी भी आपदा से उभर पाना गरीब आदमी के लिए दिवास्वप्न हो जाता है। कोरोना महामारी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चैबीस मार्च दो हजार बीस की रात आठ बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अचानक यह घोषणा कद दी कि आज रात बारह बजे से संपूर्ण देश में पूर्ण लाॅक डाउन हो जायेगा। घोषणा के बाद, चैबीस मार्च को देश में लगे प्रथम लाॅक डाउन में संपूर्ण देश लाॅक कर दिया गया। न रोजगार, न आवागमन और न कोई सुनवाई। ऐसे में जो जहां था वहीं कैद और विवश हो गया। इससे उन मेहनतकश और रोजमर्रा के दिहाड़ी मजदूरों का जीवन संकट में पड़ गया जो या तो अपने गांव में रेहडी ठेला लगाकर गुजर-बसर करते थे या जीविका के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी आदि करने गये हुए थे। उनके लिए महामारी तो बड़ी मुसीबत थी ही लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत यह थी कि खाली बैठकर गुजारा भत्ता कैसे चलेगा और दूर-दराज उनके परिवार वाले कैसे इस महासंकट मेें गुजर-बसर कर पायेंगे? लाॅक डाउन में न तो उन्हें पास बुलाया जा सकता था और न ही उनके पास जा पाना कोई आसान काम था; क्योंकि यातायात के सभी साधन भी तो बंद हो चुके थे। ऐसे में हजारों-हजारों मील दूर काम करने गये मजदूरों की जान मुसीबत में आ गयी। न खाने का इंतजाम, न कमाने का इंतजाम, न रहने का इंतजाम, न दवा का इंतजाम और न अपने घर लौट जाने का इंतजाम। ऐसे में न जीते बन रहा था और न मरते। जिन मजदूरों के घर पहले से ही इतने कमजोर थे कि बिना खर्च-पानी भेजे परिवार भरण-पोषण नहीें कर सकता था या जिन घरों में ऐसे बूढ़े मां-बाप या बीवी-बच्चे थे जो लगातार बीमार रहने वाले थे, जिनका बगैर दवाई एक दिन भी गुजारा नहीं था, तो ऐसे मजदूरों की तो जान और अधिक आफत में आ गयी। उन्हें लगा कि इस लाॅक डाउन में वे जहां फंसकर रह गये हैं वहां भी भूख और बेकारी से मरना ही है तो क्यों न अपने परिवार वालों के पास ही चला जाये। कम से कम अपनो के बीच एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ तो रहेंगे। अलग-अलग पड़े रहने से तो जीवन भी मौत से बदतर हो जायेगा। यही सब सोचते हुए, ऐसे मेहनतकश मजदूर जिनका रुकने से बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा था या जिनके पास रुक जाने के पर्याप्त तो क्या न्यूनतम भी साधन नहीं थे, वे सब जहां थे, जिस हाल में थे; वहीं से और उसी हाल में अपने घरों को निकल पड़े।

उन्हें इस बात का तो इल्म था कि जिस राह पर वे चल निकले हैं वह अत्यंत कठिन है लेकिन इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी राह अप्रत्याशित रूप से अधिक कठिन बन जायेगी या बना दी जायेगी। बना दी जायेगी इसलिए कि सरकार को उनके पहुंचने और खाने-पीने के जो पुख्ता इंतजाम अग्रिम अथवा तात्कालिक रूप से करने चाहिए थे, वे नहीं किये गये। खाने-पीने के संबंध में जो इंतजाम हुए वे एक तो बेहद नाकाफी और सीमित स्थानों तक रहे। अपेक्षाकृत विलम्ब से भी शुरू हुए। मगर रास्तों पर चल निकले मजदूरों के लिए किसी के पास कोई इंतजाम नहीें था जबकि ऐसे बेबस मजदूरों को उनके घर पहुंचाने हेतु अग्रिम रूप से, या तो पहुंचाने के पुख्ता इंतजाम किये जाने चाहिए थे, या आराम से घर पहुंचने दिया जाना चाहिए था। उनके जीवन में महामारी से भी बड़ी-बड़ी मुसीबतें थीं इसलिए उनका निर्देशित स्थानों पर अचानक ठहर जाना नामुमकिन था। लिहाजा हर जोखिम उठाते हुए वे पैदल ही अपने-अपने घरों के लिए निकल पड़े। इस तरह सरकार की बेरूखी और मजदूरों की बेबसी का परिणाम यह निकला कि रास्ते में कोई भूख से मारा गया। कोई अत्यधिक पैदल चलने से मारा गया। कोई अन्य बीमारी के चलते मारा गया। कोई पुलिस की मार से मारा गया। कोई रेलवे की पटरी पर सोते हुए मारा गया। कुछ बुढ़े और बच्चे यात्रा की बदहाली के चलते मारे गये। इस तरह मरने वालो की संख्या किसी भी तरह महामारी से मरने वालों की संख्या से कम न रही। जिसके लिए कोरोना महामारी से ज्यादा जिम्मेदार गैर-इंतजामी थी। गैर-इंतजामी इसलिए कि कोरोना जिस समय चीन के वुहान शहर में फैलना शुरू हुआ था, उसी वक्त बड़े पैमाने पर इससे बचने के उपाय किये जाने चाहिए थे, अथवा लाॅक डाउन करने से पहले आम जनता को संभल जाने के लिए समुचित अवसर दिये जाने चाहिए थे। लेकिन कहीं न कहीं इसमें चूक या भूल हुई, जिसका खामियाजा केवल और केवल गरीब आदमी को भुगतना पड़ा। जबकि इस महामारी को देश में लाने और फैलाने का गरीब आदमी कहीं से भी जिम्मेदार नहीं था। विदेशों से इस बीमारी को लाने वाले संवाहक अमीरजादे और उद्योगपति लोग थे। वे ही विदेशों में आ-जा सकते थे लिहाजा वे ही कोरोना महामारी को देश में लेकर आये, लेकिन वे तो साधन-संपन्नता के बल पर बच निकले और फंसा रह गया गरीब मेहनतकश आदमी। अमीरजादे तो लाॅक डाउन में आराम से अपने घर पहुंच भी गये और वहां आराम से रहने-खाने भी लगे। मगर ऐसे लोग जो रोजमर्रा सड़कों पर अपनी छोटी-छोटी चाट, फलों और सब्जी आदि की दुकाने लगाते या जो लोग डेली गांव दर गांव जाकर दाले, मसाले और कपड़ा आदि बेचकर अपना घर चलाते थे या फिर गली मोहल्लों में चुस्की बर्फ, चूरन और रद्दी आदि खरीद-बेचकर गुजर-बसर करते थे, उन सबका जीवन जैसे ठहरकर रह गया। वे तो जैसे इस खुले आसमान के नीचे अनाथ और बेसहारा हो गये। जिनके मरने और जीने की सुद लेने वाला अब कोई न बचा था। हालांकि इसका मतलब यह भी कतई नहीं है कि सरकार, गैर सरकारी संगठनों और सहृदय लोगों ने जरूरतमंदों की कुछ मदद की ही नहीं। करने वालों ने भरसक मदद की। सरकार ने भी जगह-जगह कच्चा-पक्का राशन निरंतर राशन बंटवाया। कुछ चिहिन्त गरीब लोगों के खातों में अपर्याप्त ही सही आर्थिक मदद भी पहुंचायी। लेकिन यह मदद गरीब बस्तियों के कुछ लोगों के बैंक खातों तक ही सीमित रही। सड़कों पर घर पहुंचने के लिए छटपटाते लोगों या भूख से मरते लोगों तक जरूरत भर मदद नहीं पहुंच सकी। यद्यपि कुछ

गैर-सरकारी संगठन मदद के लिए आगे आये। खासतौर से सिख समाज के संगठनों की सेवायें विशेष उल्लेखनीय रही। मगर वे सब मिलकर भी बहुतों को इस महासंकट से नहीं उभार पाये। न जाने कितने लोग इस महामारी और इससे उपजी परेशानियों के चलते मारे गये। कोरोना से मरने वालों की मौत तो कह सकते हैं कि इलाज के अभाव में या वैक्सीन न मिल पाने की वजह से हुई लेकिन जो इस महामारी में अनाज के साथ घुन की तरह पिसे उनकी बर्बादी और मौत की जिम्मेदार जितनी महामारी है उससे अधिक जिम्मेदार बद-इंतजामी और सरकार द्वारा जरूरतमंदों को पर्याप्त राहत न दिये जाना है। यह सब महामारी के चलते हुआ या किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक षडयंत्र के चलते किया गया है, इस बार में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कारण साफ है कि अभी दुनिया महामारी से बाहर ही कहां आ पायी है जो वह इसकी तटस्थ जांच कर सके। इसलिए इसे अभी, पूरी तरह राजनीतिक षडयंत्र भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानने से, कोरोना वारियर्स का अपमान तो होगा ही, साथ ही व्यवस्था पर अनावश्यक सवाल भी खड़ा हो जायेगा। इसके विपरीत, बद इंतजामी के चलते जो लोग, बेवजह महामारी की भेंट चढ़ गये, उनके मामलों में सरकार और राजनीति को पूरी तरह दोषमुक्त भी नहीं माना जा सकता हैं। कुल मिलाकर इस संबंध में अभी काफी अनिर्णय और अनिश्चितता की स्थिति है। लेकिन इतना साफ है कि इस महामारी अथवा राजनीतिक षडयंत्रों के चलते, गरीब आदमी का जीवन, देश की खुशहाली और आर्थिक उन्नति सभी कुछ बहुत अधिक पिछड़ गये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना महामारी वैश्विक महासंकट के रूप में देश व दुनिया में फैली, मगर इस दौरान सबसे अधिक निराश करने वाले समाज के दो और पहलू रहे। एक तो मीडिया का चरित्र और दूसरा भक्तजनों का अन्धानुकरण। दोनों ही पीड़ित जनता के साथ उस जिम्मेदारी से खड़े नजर नहीं आये जितने कि आने चाहिए थे। कुछेेक जिम्मेदार फ्रीलांस पत्रकारों, लेखक कवियोें और वीडियों आदि शूट करने वालों की बदौलत देश भर में घटित होने वाले कुछेक दुर्घटनायें और हादसों आदि की जानकारी, घरों में बंद लोगों तक पहुंच पायी। इसी से लोग जान पाये कि कैसे लोग भूख और यात्रा से त्रस्त होकर मरते-खपते रहे। गोदी मीडिया तो कोरोना की भयावहता और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान दिखाने या फिर सत्ता के गुणगान करने में ही वयस्त और मस्त रही। उसने जनता के दुख-दर्द को समझने के बजाय सत्ता के कदम से कदम मिलाकर काम किया। दूसरी तरफ भक्तजनों के सुर भी सत्ता के सुरों के अनुसार ही निकले। ये भी सत्ता के कहे अनुसार ही थाली-ताली बजाते रहे। लाईट बंद करके दिये मोमबत्ती जलाते रहे। लोग मरते रहे, मदद की गुहार

लगाते रहे। सत्ता जगह-जगह अपना जनाधार मजबूत करने और विपक्ष की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाती रही। सत्ता के नुमाइंदे घरों में सुरक्षित बैठे, रामायण देखकर टाइम पास करते रहे। सरकार की जुमलेबाजी लोगों की परेशानी का मखौल उड़ाने के अलावा कुछ और साबित नहीं हुई। महामारी का महासंकट, उपचार का अभाव, रोजगारहीनता, भूखमरी, बीमारी और न जाने क्या-क्या आमजन के जीवन और जीविका संबंधी परेशानी बना रहा। ऐसे में सरकार द्वारा ‘आत्मनिर्भर’ बनने की सलाह अथवा नसीहत जनता की परेशानियों का मखौल उड़ाना नहीं तो और क्या है? जितना जरूरी कोरोना वारियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए ताली-थाली बजाना या उन पर हेलीकाॅप्टर से फूल बरसाना था, उससे कहीं अधिक जरूरी जनता को पर्याप्त राशन, राहत और उपचार मुहैया करवाना था। तभी उन्हें महामारी के महासंकट से उभारा जा सकता था। यहां, यह सवाल भी सहज ही मन में उभर आता है कि यदि लाॅक डाउन और उसमें अपनायी जाने वाली सभी एहतियात, महामारी से निपटने का एकमात्र उपाय थीं, तो फिर देश व दुनिया के तमाम देशों में कोरोना केसेस कैसे बढ़ते रहे? यह सवाल किसी न किसी रूप में लाॅक डाउन को संदिग्ध बनाता है। या फिर कह सकते हैं कि लाॅक डाउन में बरती जाने वाली लापरवाही इस विकराल दुर्दशा की जिम्मेदार है।

लाॅक डाउन के दौरान जो प्रमुख सावधानियां बरती गयीं, उनमें स्टे होम के अलावा सेनेटाइजर से हाथ धोते रहना, मुहं पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना रही। इनके चलते लोगों के जीवन-शैली बदल गयी। लोगों के रहने-खाने और मिलने-मिलाने के सभी तौर-तरीके बदल गये। लोग घरों से निकलना बंद हो गये। बाहर का खाना-पीना अवाइड हो गया। एक-दूसरे से मिलने में लोग घबराने लगे। गले मिलना तो दूर हाथ तक मिलाना बंद हो गया। लोग एक-दूसरे के घर जाने से बचने लगे। किसी से मिलना बेहद जरूरी होता, तब ही लोग एक-दूसरे से मिलते। मिलकर उचित दूरी से बातचीत करते। दुकान आदि से सामान भी उचित दूरी से ही खरीदते। सामान को गरम पानी से धोना और सेनेटाइज करना तो जैसे लोगों की आदत बन गयी। लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आये इस भारी-भरकम बदलाव के कारण सार्वजनिक जीवन मेें दो बड़े परिवर्तन दिखायी दिये। एक तो यह कि जितने भी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन थे, वे सोशल डिस्टेंसिंग के चलते स्वतः ही समाप्त हो गये। जैसे- एन आर सी और सी ए ए को लेकर अल्पसंख्यकों का महीनों से जो शाहीनबाग में अखंड धरना चला आ रहा था, वह उठ गया। इसके अलावा देश भर में जो छोटे-बड़े आन्दोलन चल रहे थे या चलाये जाने वाले थे, सब असमय समाप्त हो गये। इस तरह के तात्कालिक राजसत्ता के जितने भी राजनीतिक और सामाजिक विपक्ष थे, सोशल डिस्टेंसिंग ने सबकी कमर तोड़ दी। यह कोरोना महामारी के फैलने का भय ही था जिसने कहीं भी किसी भी रूप में लोगों को इकट्ठा होने से प्रतिबंधित कर दिया था। शादी-विवाह से लेकर किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में लोगों का जमा होना नामुमकिन हो गया। लाॅकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े

नियमों के चलते एक दूसरा जो बड़ा परिवर्तन दिखायी दिया, वह वेबिनार आदि के रूप में दिखायी दिया। जो लोग बगैर बोले नहीं रह सकते थे या जिनके बगैर बोले काम नहीं चल सकता था, उन सबने अपनी मानसिक तृप्ति के लिए अथवा अपने रचनात्मक कार्यों को जीवंत बनाये रखने के लिए वेबिनार की ओर रूख किया। आॅनलाइन वेबिनार ऐसा मंच बन गया था जो लाॅकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों का पालन करते हुए भी लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने, बातचीत करने का अवसर तो प्रदान करता ही था, साथ ही ऐसे नशेडियों की पूर्ति भी करता था, जो बगैर नेतागिरी झाड़े या साहित्य विलास किये बगैर चैन से नहीं रह सकते थे। परिणाम यह हुआ कि लोगों में संचित ऊर्जा और भड़ास आॅनलाइन वेबिनार के नदी-नालों से बहकर निकलती रही। लोग हलका महसूस करते रहे। कहा जा सकता है कि लोगों की सामूहिक ऊर्जा जमा नहीं हुई, नहीं तो ऊर्जा का जमावड़ा विस्फोट को जन्म देता है। यह तो सभी जानते है कि इस समय लोगों का जमावड़ा या सामूहिक ऊर्जा का विस्फोट, दोनों बातें राजाज्ञा का उल्लंघन और राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में भला कौन इसके विरूद्ध जा सकता है। सोचने-समझने वाले लोगों ने कोरोना महामारी के चलते जीवन और समाज में आये बदलाव को एक तरह से और महसूस किया- वह ऐसे कि भारतीय समाज में जो पहले से चली आ रही जातीय भेदभाव वाली संरचना है, उसको कोरोना काल में उपजी नयी जीवन शैली से बल मिलेगा। बात काफी हद तक सही लगती है। शेक हैण्ड से हाथ जोड़कर

प्रणाम और नमस्ते पर आ जाना, दूरी बनाकर बात करना, गले न लगना, सामान लेने-खाने में विशेष सावधानी बरतना आदि बातें अस्पृस्यता के दौर का सहज आभास कराती हैं। अस्पृस्यता के बीज भारत से अभी समाप्त भी नहीं हुए थे कि ऐसे में नये तैयार हो रहे इस वातावरण ने इन बीजों को फिर से पनपने के पूरे-पूरे आसार पैदा कर दिये हैं। ऐसा हुआ तो भारत का लोकतांत्रिक संविधान देश में कितना और किस रूप में बचा रह सकेगा, यह सोचने वाली ही नहीं विशेष चिंता करने वाली बात भी है। इस विषय में दलित और गैर दलित, उन सभी बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए, जो देश में सामाजिक न्याय और समानता के पक्षधर हैं। अपनी-अपनी साहित्यिक क्षुधा की पूर्ति से इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। कोरोना वायरस की जैसे ही वैक्सिन खोज ली जाये तो हमारी चिंताएं केवल कोरोना वायरस तक ही सीमित न रह जाये बल्कि हम किस समाज की ओर बढ़ रहे हैं और हमें देश में किस समाज का निर्माण करना है, यह चिंता हमारी प्राथामिक चिंताओं और सामाजिक, साहित्यिक प्रयासों में शामिल होनी चाहिए। संदेह नहीं कि यह कार्य गैर दलितों की अपेक्षा दलित लेखकों को अधिक जिम्मेदारी से करना है। क्योंकि संभव है कि कोरोना काल के भारत में उनके सामाजिक और राजनीतिक सबसे अधिक प्रभावित हों। वैसे भी कुछेक गैर दलित और प्रगतिशील लेखकों को छोड़ दें तो अधिकतर इस कार्य को करने में, न तो किसी प्रकार का रूझान रखते हैं, न ही ऐसा करना उनके वैचारिक पक्ष के अनुरूप है। न ही ऐसा करना उनकी क्षमता का विषय है। उनका ज्यादातर लिखा-पढ़ा खुद उनकी अपनी यशवृद्धि के लिए है या फिर साहित्य मात्र की श्रीवृद्धि के लिए; किसी भी एंगल से समाज हित या किसी सामाजिक बदलाव के लिए तो बिलकुल नहीं है।

अभी कुछ दिन पहले गैर दलित लेखकों द्वारा सोशल मीडिया पर ‘साहित्य में राजनीति और कविता का वर्तमान’ को लेकर बहस चलायी गयी। बहस में हिस्सा लेने वाले हिन्दी साहित्य के वे तथाकथित विद्वान शामिल हुए जो किसी भी एंगल से साहित्य की राजनीति से मुक्त नहीं थे। बल्कि यह कहिए कि साहित्य की राजनीति में नख-शिख धंसे हुए थे। कमाल की बात है कि साहित्य में खुद राजनीति करने वाले ही साहित्य की राजनीति पर बात करेंगे तो फिर साहित्य में राजनीति करने वाले कौन लोग रह जायेंगे? अजीब यह भी लगा कि जब लाॅक डाउन और महामारी की त्रासदी अपने उफान पर थी, तो तथाकथित विद्वान साहित्य की राजनीति और कविता के वर्तमान पर बहस छेड़े हुए थे। ऐसे में गोदी मीडिया द्वारा दिखाये जाने वाली गैर जरूरी खबरों, विषय से हटकर दिये जाने वाले नेताओं के भाषणों और इन तथाकथित साहित्यकारों में कितना फर्क रह जाता हैै? देखने में यह भी आया कि जनवाद, प्रगतिवाद और साहित्य तथा तरह-तरह की विचारधाराओं का दंभ भरने वालों में भी अधिकतर लिखने-पढ़ने वाले भी सोशल मीडिया पर अपने बौद्धिक विलास की सामग्री ही परोसते रहे। कोई अपने घरों में पकाकर खाये जाने वाले व्यंजनों से फेसबुक की वाल सजाता रहा। कोई प्रकृति के

दुर्लभ पौधों और फलों के बारे में अपना ज्ञान बघारता रहा। कोई वेबिनार में अर्जित सर्टिफिकेट्स की प्रदर्शनी लगाता रहा। कोई लाइव आ-आकर बेवजह लोगों को पकाता रहा। बहुत कम रचनाकार ऐसे दिखायी दिये जिनकी रचनाओं में तात्कालिक समय का यथार्थ और लाचार लोगों की वास्तविक परेशानी नजर आयी। अन्यथा अधिकांश लिखने-पढ़ने वाले तात्कालिक समस्याओं से पिंड छुड़ाकर, गाहे-बगाहे अपनी विद्वत्ता की डींगे हांकते रहे। ऐसे में, क्या इनका लिखना-पढ़ना वरणीय या विचारणीय हो सकता है? भला कैसे कोई, दुर्दिन समय में भी गरीब मजदूरों की समस्या के अतिरिक्त कुछ और सोच और लिख सकता था? ऐसे में, लोगों का लाइव आ-आकर साहित्य की राजनीति पर भाषण देना तो घृणा की हद तक निंदनीय हो जाता है। साहित्य में साहित्यकारों की इससे बड़ी भला और क्या राजनीति हो सकती हैं? कि वे संबंधित समय की संबंधित समस्याओं पर लेखन अथवा बातचीत न करके किन्हीं दूसरे विषयों में उलझे या लोगों को उलझाये रखने का अक्षम्य अपराध करें। मगर कोरोना महामारी के महासंकट में यह खूब बढ़-चढ़कर हुआ। हर लिखने-पढ़ने वाला अपने कुएं में से मेढ़क की तरह उछला, जी भर कर टर्राया और वापस अपने कुंए में चला गया। इस प्रकार लाॅक डाउन के दौरान साहित्य की राजनीति और कविता का वर्तमान कुछ ज्यादा ही निखरकर सामने आया। कुछेक गैर दलित कवियों को छोड़ दे तो इस समय को दर्ज करने वाले कवियों में मात्र दलित कवियों ने अहम भूमिका निभायी। उन्होंने बड़ी संजीदगी से गरीब और लाचार मजदूरों, मजबूरों की स्थिति पर अपनी बेबाक कलम चलायी। शायद इसलिए कि वे ही उनके दर्द को अधिक नजदीक से समझ सकते थे। इसका एक बड़ा कारण यह भी रहा होगा कि कोरोना महामारी में लाॅक डाउन से जो सर्वाधिक प्रभावित हुए वे अधिकतर दलित वर्ग से ही आते थे। सर्वविदित है कि रोजमर्रा के मेहनतकशों में सबसे अधिक दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से ही लोग आते हैं। यद्यपि कोई भी महामारी किसी प्रकार का जातीय या वर्गीय भेदभाव नहीं करती, लेकिन साधन-संसाधनों के अभाव में तो हर आपदा की चपेट में सबसे अधिक ये ही लोग और वर्ग आते हैं। इस तथ्य से इन्कार करना वास्तविकता से जानबूझकर मुंह मोड़ने जैसा है। यह भी सच है कि कलावादी, ब्राहमणवादी और आभिजात्यवादी विचार और सोच के लेखक सदा ही इस वास्तविकता से मुंह मोड़ते आये हैं। इसी का नतीजा है कि साहित्य में तमाम तरह के विमर्श चलाने की आवश्यकता पड़ी। बावजूद इसके प्रत्येक क्षेत्र- चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, रोजी-रोजगार का क्षेत्र हो अथवा किसी भी तरह के अधिकार, न्याय या समानता का क्षेत्र हो सबमें अवांछित भेदभाव बदस्तूर जारी है। कोरोना महामारी और महासंकट में भी ये भेद किसी न किसी रूप में, कम नहीं हुए, अपितु बढ़े हैं; तभी तो देश के पीड़ित वर्ग पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना कि दिया जाना चाहिए था।

यही कारण है कि कोरोना काल में करीब-करीब सभी दलित रचनाकारों ने कोरोना महामारी पर खुलकर लिखा। उन्होंने पीड़ित जनों की पीड़ा को यथार्थ रूप में दर्ज किया। उन्होंने व्यवस्था द्वारा जो अव्यवस्था बरती गयी उसके प्रति वांछित असंतोष प्रकट किया। दलित रचनाकारों ने महामारी के महासंकट में जातीय और वर्ग भेद मिटाकर, जिस साहित्य का सर्जन किया, वह तात्कालिक समय और महामारी से उपजी त्रासदी का काव्यमय इतिहास और जीवंत दस्तावेज बन गया है। इनकी कविताओं में प्रत्येक उस जन की पीड़ा का सजीव

प्रस्फुटन हुआ जो महामारी का शिकार रहा या बेवजह इसमें फंसकर विविध रूप से पीड़ित रहा। कोरोना वारियर्स में वैसे तो डाॅक्टर, पुलिस, फौजी, और सफाई कर्मियों की ही सार्वजनिक गणना की गई, लेकिन दलित रचनारों ने भी इस संबंध में लेखक होने का बड़ी ईमानदारी से हक अदा किया। ये साहित्य और समाज के वे जागरूक पहरूए रहे, जो न तो साहित्य की राजनीति में उलझे, न नेताओं के चिकने चुपड़े भाषणों में और न ही मीडिया की लच्छेदार रिपोर्टस में। इन्होंने तात्कालिक समय का जो भी क्रूर रूप देखा, उसे बेबाकी और ईमानदारी से कागज पर उतारा। इन्होंने अपने सृजन को बगैर किसी भेदभाव के पीड़ितजनोें से जोड़ा और उनकी यथारूप हकीकत बयान की। दलित साहित्यकार, साहित्य के ऐसे सच्चे रचनाकार रहे जो तात्कालिक सत्ता, सरकार या किसी पार्टी से नहीं अपितु सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े और लेखनी के माध्यम से पीड़ितों के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़े रहे। इनकी रचनाओं में समाज के करीब-करीब प्रत्येक पीड़ित जन की कहानी आ समायी। फिर चाहे बात साइकिल वाली ज्योति की हो, कचरे से बीनकर सड़े हुए केले या मरे हुए कुत्ते का मांस खाने वाले की हो, प्राइवेट अध्यापकों की समस्याओं की हो, वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं की हो। चिकित्सा की अव्यवस्था की हो, भोजन के असमान वितरण की हो, ट्रेन से कट जाने वाले मजदूरों की हो, स्टेशन पर मरी हुई मां का आंचल खींचने वाले बच्चे की हो, ट्रेक से भटक जाने वाली ट्रेन की हो, जे.एन.यू. की आन्दोलनकारी लड़कियों को जेल भेजे जाने की हो अथवा अमेरिका में पुलिस कर्मी द्वारा मार दिये जाने वाले जार्ज फ्लाइड की हो; हर प्रकार की त्रासदी पर दलित कवियों ने बेबाक कलम चलायी। इन रचनाओं में दलित रचनारों की विस्तृत समझ, लेखन और समाज के प्रति सच्चे उत्तरदायित्व के सहज दर्शन होते हैं। ये कविताएं साबित करती हैं कि दलित कविता, केवल आत्मालाप या आत्मकथा तक ही सीमित साहित्य नहीं बल्कि दुनिया में सामाजिक समानता, न्याय और सर्वहितैषी मंगलकामना का साहित्य है। दलित कविता हर किसी पीड़ित जन के साथ खड़े होने वाली कविता है। यह कला के लिए कला वाली कविता न होकर आदमी के लिए कला वाली कविता है। दलित कविता के लिए मनुष्य सर्वोपरि है; जिसके लिए यह हर समय संघर्षरत रहती है। इसे सत्ता का भय नहीं, यश की परवाह नहीं, प्रशस्ति पत्रों का मोह नहीं, साहित्य की मठाधीशी की चाह नहीं; अपितु, इसे मनुष्यों की बराबरी, उसके सामाजिक अधिकार, न्याय और सुख की आकांक्षा है। जब तक समाज में एक भी मनुष्य, किसी भी रूप में पिछड़ा या पीड़ित है, तब तक दलित कविता उसकी सच्ची तस्वीर सत्ता और समाज के ठेकेदारों के सामने लाती रहेगी। तभी तक बुद्ध, रैदास, कबीर, फुले, सावित्री, अम्बेडकर, दलित कवियों के वैचारिक, सामाजिक और साहित्यिक हथियार बने रहेंगे।

अन्त में, मैं उन सभी रचनाकारों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे छोटे से निवेदन पर अपना अमूल्य रचनात्मक योगदान दिया। उन सभी रचनाकारों के प्रति खेद प्रकट करता हूं जिनकी रचनाएं, किन्हीं कारणों से प्रस्तुत संकलन में शामिल नहीं हो सकी हैं। पुस्तक की प्रूफ रीडिंग आदि करवाने हेतु, मैं गीता कृष्णांगी का आभारी हूं। इतने कम समय में सुंदर और आकर्षक रूप में पुस्तक प्रकाशित करने के लिए, मैं प्रकाशक मित्र उमेश जी और शिल्पायन टीम का आभारी हूं। आवरण के लिए कुंवर रविन्द्र जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आशा है, भविष्य में भी आप सबका रचनात्मक सहयोग मिलता रहेगा।

संपादक:

9310044324

9358775029

amitdharmsingh@gmail.com

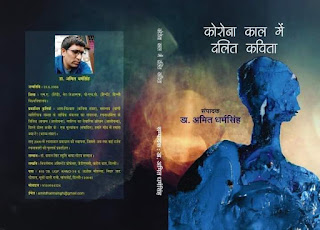

कोराना काल में दलित कविता

संपादक : डा. अमित धर्मसिंह

प्रकाशक : शिल्पायन, शाहदरा, दिल्ली।

प्रथम संस्करण : 2020 (पेपरबैक)

ISBN : 978-81-945006-5-0

पृष्ठ : 234

मूल्य : 325₹

Comments

Post a Comment